Gibt es animierte Geselligkeit auch ohne den Konsum von Alkohol? (Foto von Kampus-Production) Unter den Ländern mit dem höchsten Pro-Kopf-Verbrauch an Alkohol liegt Deutschland auf Platz fünf. Im Jahr 2019 wurden bei uns 12,2 Liter reinen Alkohols pro Kopf getrunken. Aber es geht noch opulenter: Spitzenreiter war Rumänien mit 17 Litern pro Kopf! Etwa so viel hatten auch die Deutschen 1980 getrunken. Seither ist der Konsum deutlich zurückgegangen. Wenn man allerdings den weltweiten Durchschnittswert betrachtet, liegt dieser bei nur 5,5 Litern pro Kopf und ist damit gerade einmal halb so groß wie in Deutschland. Diese Zahlen machen deutlich, dass – trotz rückläufiger Entwicklung – Deutschland beim Alkohol ein absolutes Hochkonsumland ist. Entsprechend beunruhigend sind die medizinischen Konsequenzen dieses Verhaltens: im Jahr 2016 starben 19 Tsd Frauen (4 % aller Todesfälle) und 43 Tsd Männer (9,9 % aller Todesfälle) an ausschließlich alkoholbedingten Erkrankungen. Die gesamten volkswirtschaftlichen Kosten des Alkoholkonsums in unserem Land wurden in einer Studie (Effertz T., 2020) mit über 57 Milliarden Euro beziffert. Kein Wunder also, dass sich Mediziner und Gesundheitspolitiker intensiv mit dieser Problematik beschäftigen und ihre Erkenntnisse als „wissenschaftlich begründete“ Empfehlungen für die Konsumenten zusammenfassen. …. bitte lesen Sie hier weiter: Die engstirnige Alkoholdebatte geht weiter

Phantasievoll dekoriertes, alkoholisches Mixgetränk (Pixabay) Wenn ich heutzutage offenen Auges durch die Getränkeabteilung eines der großen Warenhäuser schlendere komme ich aus dem Staunen nicht mehr heraus. An die überbordende Weinauswahl aus aller Herren Länder habe ich mich ja im Laufe der Jahre schon gewöhnt, aber dass es ähnlich vielfältig, bunt und kosmopolitisch auch im Spirituosenbereich zugeht, war schon auffallend. Exotische Namen und Etiketten auf phantasievoll geformten Flaschen verheißen exklusiven Genuss. Der Spirituosenkonsument hat selbst kaum die Möglichkeit sich umfassend über das Angebot an Hochprozentigem zu informieren. Immer neue Produkte aus beinahe der ganzen Welt drängen auf den Markt. Ich benötige die Hilfe des Fachmannes und lasse mir vom Verkäufer erklären was ein „Awamori“ von der japanischen Inselgruppe Okinawa oder ein französischer „Ratafia“ aus dem Burgund ist. Diese Unbekannten stehen neben unendlich vielen verschiedenen Gin-Marken mit teilweise gefärbtem Inhalt, braunem und weißem Rum aus Cuba oder der Dominikanischen Republik und, neben vielen anderen bekannten und unbekannten Spirituosen füllt ein Riesensortiment von Whisky aus Schottland, Irland und den USA weitere Regale. Mein Cicerone durch die Abteilung der Hochprozentigen spricht von einer „Spirituosen-Kultur“ und jede Flasche seines Angebotes sei ein Meisterwerk des entsprechenden Herstellers. …. bitte lesen Sie hier weiter: Wer trinkt alkoholfreie Spirituosen?

Der Mönch am Meer von Caspar David Friedrich – KwEv_TMiJhn5kA — (Google Arts & Culture, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13266070) Nach Ansicht mehrerer Experten währte die Epoche der Romantik in der Kunst vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Beginn des 20. Jahrhundert und prägte sowohl die Literatur und die Musik als auch die bildende Kunst und die Philosophie. Neben der Musik ist es vornehmlich die romantische Malerei, die mich an diesem Zeitalter so fasziniert und bei der ich sehr häufig die geistige Nähe zur Musik der gleichen Epoche spüre. Unter den romantischen Malern ist schon seit Jahrzehnten Caspar David Friedrich (1774 – 1840) mein Favorit, an dessen Geburt vor 250 Jahren wir uns am 5. September 2024 erinnern werden. Auf einer um 1830 entstandenen Kreideskizze setzt Friedrich eine Harfenspielerin vor eine gotisch inspirierte Fantasiekathedrale und ich stelle mir vor, dass der Künstler damit, vielleicht unbewusst, eine Hommage an die Architektur im Sinne hatte, etwa analog zu Arthur Schopenhauer, der die Architektur mit der Metapher „gefrorene Musik“ bezeichnet hatte. Und tatsächlich, Caspar David Friedrich und die Musik ist ein Thema welches mir beim Betrachten seiner Bilder sofort in den Sinn kommt. Man muss keinen ausgeprägten Sinn für farbiges Hören haben, also für das Visualisieren von Tönen in Farbe oder umgekehrt für das Hören von Farben oder Formen, um den Zusammenhang von Friedrichs Bildern mit der Musik zu verstehen. Es wird nicht schwer sein beim Zuhören vom Adagio sostenuto aus Beethovens Hammerklavier-Sonate Op. 106 sich den Mönch am Meer, den einsamen Strand und den riesigen Himmel an dem die dunklen Wolken aufziehen, vorzustellen. …. bitte lesen Sie hier weiter: Dresdener Titanen: Caspar David Friedrich und Richard Wagner

-

Ein Wunderwerk der Biologie: die Zunge (Foto: Pixabay)

„Von der Zunge hängt des Menschen Würde und Glück ab“ so hat sich der große Humanist und Theologe Erasmus von Rotterdam (1469 – 1536) einst geäußert und damit gleich auf die doppelte Wichtigkeit dieses kleinen Körperteils hingewiesen. Die Zunge ist essentiell für das Formen der Sprachlaute und genauso bedeutend für unseren Hedonismus. Mit der Zunge empfangen wir sensorische Signale, die höchst erotisch und genussvoll sein können. Die Zunge ist ein Organ sowohl mit sehr empfindlichem Tastsinn als auch einem ebensolchen Geschmackssinn. In unserer Begriffswelt hat die Zunge unendlich viele Attribute zugewiesen bekommen, wir reden von Engelszungen, schweren Zungen, verknoteten Zungen , im Zaum gehaltenen Zungen, losen Zungen, verbrannten Zungen usw., usw. Auch in Buchtiteln kommt die Zunge vielfach vor, der berühmteste unter ihnen ist vermutlich „Die gerettete Zunge: Geschichte einer Jugend“ von Elias Canetti. Auch in der Mythologie hören wir immer wieder von der Zunge, z.B. in der Odyssee von Homer heißt es bei der Beschreibung der Qualen des Tantalos: …. bitte lesen Sie hier weiter: Das Geheimnis der Zunge: schmecken, sprechen und singen

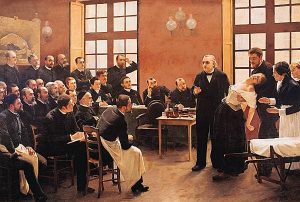

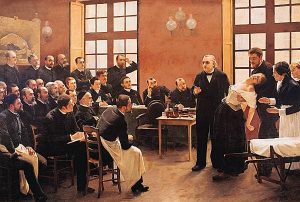

André Brouillet (1857 – 1914): „Une leçon clinique à la Salpêtrière“ Selbst wenn wir schweigen spricht unser Körper mit all seinen dazu zur Verfügung stehenden Mitteln und diese reichen von der Kleidung über die Körperhaltung bis hin zur Gestik und Mimik. Manche Psychologen behaupten, dass die physische Kommunikation eine deutlich höhere Mitteilungswertigkeit habe als die verbale. Über unseren Körper drücken wir meist unbewußt aus was wir fühlen und denken. Die Inhalte der Körpersprache können direkt, intuitiv verstanden werden oder Sie brauchen eine Interpretation. Die Fähigkeit die Gebärden und die Pose seines jeweiligen Gegenübers korrekt zu interpretieren ist ein wichtiger Teil dessen, was wir „soziale Kompetenz“ nennen. Auch die Empathie, das Einfühlungsvermögen, ist ohne das Verständnis der Körpersprache nicht wirklich möglich. Auch der Tanz ist Körpersprache und vermutlich die natürlichste und älteste Kunstform des Menschen. Er verbindet Rhythmus und Musik mit Mimik und Gestik um nonverbal Emotionen zu beschreiben, dabei wurden bestimmte Körperhaltungen bzw. -bewegungen zum Ausdruck von Gefühlen eingesetzt. Im Laufe unserer Menschheitsgeschichte haben unterschiedliche Tänze feste kulturelle Zuschreibungen erhalten und sind zu Volkstänzen oder regionalen Kunsttänzen geworden. Der Flamenco auf der Iberischen Halbinsel ist ein Beispiel dafür. …. bitte lesen Sie hier weiter: Die „Rückbeuge“ als Ausdrucksfigur im Flamenco-Tanz

|

Kontakt Sie erreichen uns am besten per mail an

info@lavineria.de

oder per Telefon unter 069 - 752816

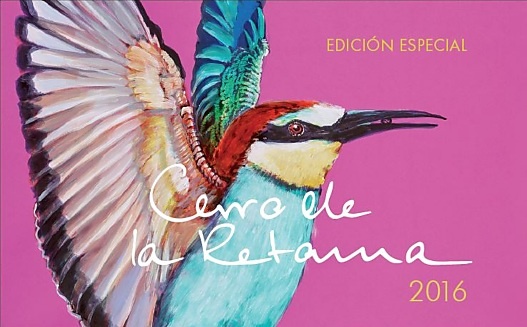

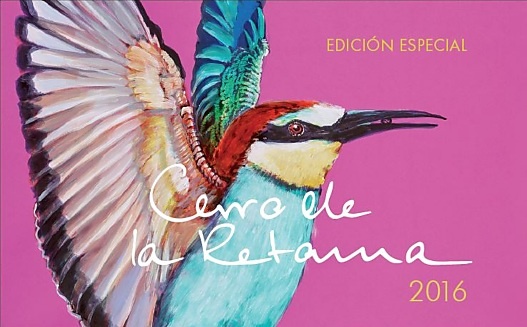

Etwas über uns … Im Blog "Spaniens Weinwelten" hat der Journalist und Weinkritiker Thomas Götz unter dem Titel „Los Barrancos – der Wein, der Vogel und die schönen Künste“ unser „Vogel-Projekt“ sachkundig beschrieben und kommentiert.

Und hier "Spanischer Biowein, Buchlesung und Kaminfeuer auf Langeoog“ finden Sie zusätzliche Informationen über unsere Aktivitäten.

Aus Liebe zu unseren gefiederten Freunden und dem Wein…

…haben der Leipziger Künstler Mathias Perlet, die japanische Pianistin Makiko Takeda-Herms und die Stimme von Ryo Takeda eine Huldigung an den Vogel und den Wein geschaffen. Auf einer CD hören Sie eine Einführung von Peter Hilgard, in der das von der Musik und der Poesie begleitete einzigartige Liebesverhältnis zwischen dem Menschen, einem Tier und einer Frucht beschrieben wird. Die Poesie von Rainer Maria Rilke, Günter Eich und Heinrich Heine greift dies auf und die von Vögeln inspirierte Klaviermusik von Ravel, Schumann, Wagner, Janácek, Granados und Liszt erweckt die kleinen Geschöpfe zum Leben. Abgerundet werden die Sinneseindrücke durch eine besondere Abfüllung („edición especial“) des Cerro de la Retama 2016 mit dem Etikett des Künstlers (Bodega Los Barrancos). Alle am Projekt Beteiligten haben sich bemüht, mittels der Poesie, der Malerei und der Musik eine Huldigung des Vogels und des Weines ím Sinne eines thematischen „Gesamtkunstwerks“ zu schaffen. Lassen Sie sich bei einem guten Schluck von dem kleinen Opus verzaubern und entdecken Sie Ihre Liebe zu den Vögeln, die, wie wir Menschen, ihre Freiheit genießen und trotzdem, bei Bedarf, fest auf zwei Beinen stehen, Musik lieben und Farbe in die Welt bringen!

Hier geht´s zum Wein Cerro de la Retama 2016 – Edición Especial und zu der CD Poesie, Malerei und Musik huldigen dem Vogel und dem Wein.

Wir meinen, Wein ist eine Kultur des moderaten Genusses |